姜鸿起烈士纪念馆前的烈士塑像

“总觉得你还在,

是远飞的鸿雁归去来。

你用青春告诉我,

人生谁无死,

丹心向阳开 ”

站在姜鸿起烈士的塑像前,大声朗诵孙临平少将写给姜鸿起烈士的诗句,朗朗上口,荡气回肠。

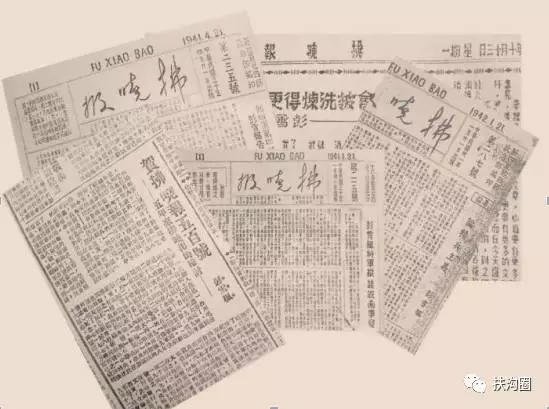

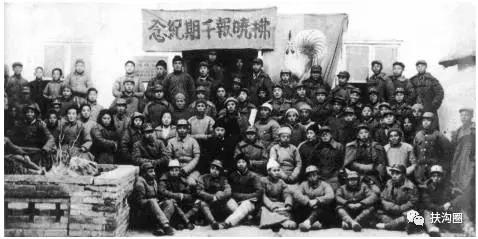

新四军路东支队政治部 《拂 晓报 》 社全体工作人员留影, 1939年12月于皖北涡阳新兴集。前排左起:姜 鸿起 、杜百根、王少庸(社长)、单斐、李发海。后排左一起:李波人、陈阵、庄方、刘秉衡、钱申夫。

我看到有人不禁惆怅烈士英年早逝,有人歌颂革命先烈的赤胆忠心,有人惋惜美好的青春还未完全绽放就已凋零。但是对于我来说,姜鸿起不仅如此。

我仿佛见到了埋头排版刻字的他,看到了大口咀嚼黑馍馍的他,听到了他患有肺结核却熬夜工作拖痰带血的咳嗽声。对于我,姜鸿起不同于教科书上的 “烈士”二字,不用靠考试的分数来考量我对他的理解。他是活生生的,是长辈,是亲人,如果他出现在眼前,我们就是哥们儿,我们都是“军报人”。

1940年秋,彭雪枫司令员与拂晓报社工作人员的合影。左起第1庄方、第2陈守川、第6彭雪枫、第7刘秉衡、第8钱申夫、第9姜 鸿起 、第 11李克弱、第12杜百根、第13单斐、第14《拂晓报》社长王少庸。

我们这一代人,天真浪漫的可怕。同样是正值十八九岁的花样年华,我逛街约会看电影,偶尔谈一谈 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的民生观,“轻于鸿毛重于泰山”的革命价值观,然后轻狂的大笑,觉得自己就是个书呆子。我并不能代表我们这代人,但不免普遍存在着,没有见过硝烟,没有见过敌人,没有见过真枪真弹。我们不懂战争年代和英勇事迹,就像老一辈人吐槽量子学——连科学家都没有见过的东西,一旦观测就塌缩的东西,为什么要研究?所以,无法理解父辈对于红色时代的情怀,对于党性的忠诚,离我们生活之远,不是用隧道显微镜能够观测到的。

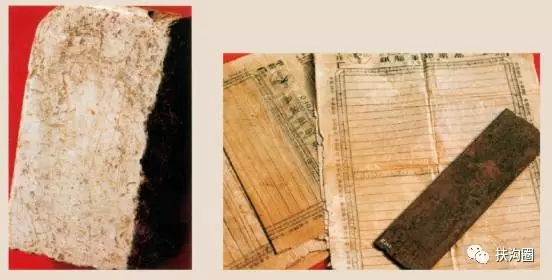

姜鸿起负责一版 “社论 • 要闻 ”的编辑、校对、刻写等工作,多次得到彭雪枫将军的表扬,这是当年姜鸿起刻写的第一版《拂晓报》。

直到老爸和烈士的后代们建起了姜鸿起烈士纪念馆,直到我亲自读到了《拂晓报》,直到我真正 “见到”了姜鸿起。

我们这一代,还有一个特点 ——留学潮。每年几十万、几百万的留学生会远离祖国,进入西方世界去学习工作。我就是其中的一员。我的外国朋友经常问我,为什么每年都要回一次国?这发问的人中不乏有来留学的韩国人、日本人和以色列人。对于中国人来说,回国,是 routine,是不用多想的,是那根时时刻刻紧绷着的思乡的线,跨过五大洋,到了夏天,像候鸟回巡一般,纷纷回到家乡。这就是根。就像圣地麦加 之于 伊斯兰 教徒 ,圣地耶路撒冷 之于 犹太 教徒 ,革命圣地延安 之于 共产党人 …… 我们 情归 祖国 ——我们的根 !

每一次回国,都是一次寻根,都是一次精神上的满足与补给。只是这次,我寻的根更深,跟着老爸这个老共产党员,寻出了家族的根,寻出了《拂晓报》的根,寻出了党的根。

根的力量究竟有多大?想象两个人今生素未谋面,一个生活在抗日战争年代,信息技术滞后;一个生活在解放之后的新中国,多媒体数据令人眼花缭乱。一个人,生活在一辈子只能留下两张照片的时代;一个人,被儿孙拉着用手机软件拍自拍。一个人,用蜡板和铁笔,坐在四面硝烟的岩石后面,撰写、篆刻、拓片、出版,一个人,坐在宽敞的空调屋里,戴着老花镜,拿着放大镜,执著地从书海中搜寻他的身影。

两个姜家人,两个 “老报人”,两个素未谋面的陌生人……

这,就是根!

老爸的毅力是令我折服的。开始时,只是爷爷的一个未完成的心愿 ——“我们太康营村出了个姜鸿起烈士,要为他立个碑,要让子孙们记住他”。开始时,我百般不理解——所有遗留下来的直接资料只有两张老照片,连个日记、自传、口述都没有,从何做起?我跟老爸开玩笑地说:“写传记说得俗了就像是谈恋爱,你得全方位的了解那个人吧,从各种媒介渠道了解,不然你怎么‘爱’上她?”这样的冷嘲热讽,老爸永远置之不理。

这 3年,他走访了有关军区,拜访当年的《拂晓报》首长、职员、家属。从诗人到将军,从老报人到军旅作家,无一不被他所感动并慷慨题词。彭小枫上将亲自为姜鸿起烈士题词“呕心拂晓,浴血中原”!老爸用彭首长的题词命名了他对姜鸿起生平事迹的考证,并于 2017年6月出版了《呕心拂晓 浴血中原》一书。

他用 3年的时间告诉我,他对姜鸿起的爱,不是我所说的 romantic,而是一种浪漫到忠诚的情愫。这种情愫,我难以想象也难以理解,但是在军人之间、党员之间,越传越远,越来越壮大,最终形成了发自心底的对党性的呼唤,像一张编织的网,掀起 的 祭奠烈士的狂潮 逐浪高涨 !这是一支属于党员的壮歌,唱出了他们每天俯首公文、心系祖国的政治理想与追求!

从小出生在解放军报社的家属大院里,经常看到老爸桌边整齐码放的报纸、杂志,桌上圈圈点点的社论、报道;闻到印刷厂门前清新的油墨味儿,看着叔叔阿姨拿着文案跑来跑去。坐在办公楼前的小花园台阶上,看着印厂里的人穿着蓝色制服进进出出,报纸飞快地在倒三角状的机器上滚动 ……这就是印报纸,明天,它一定会准时躺在老爸的办公桌上,被圈圈点点,日复一日,最后归类到整齐码放的纸堆里去。我不由得幻想,在那个年代印刷报纸是什么样的?

1938年,《拂晓报》 印制时,环境恶劣,条件艰苦,所用的是土产麻纸、毛边纸,用棉籽油掺油墨。这是当年使用过的石印、钢板和 “高乐”牌蜡 纸 。

“有一天午后,我们正在印刷报纸,不料刚刚印了一小部分,枪打响了。猛听得轰然一声,一颗迫击炮弹正好落在院子里,这时谁也顾不上去理会它,抢印报纸的工作照旧进行。”(原载《忆彭雪枫同志》第263- 264 页)爷爷曾说过,当兵,就是把脑袋系在了裤腰带上。《拂晓报》的同志们, “把脑袋拴到了笔杆上”,用生命坚守舆论阵地与敌人斗争。每一分每一秒都是前线的同志用生命和鲜血换来的,每一笔每一句都是在和死神周旋,却始终乐观地高唱共产主义凯歌。他们是精神巨人,用笔墨和青春,构筑我党坚固的舆论阵地与思想政治堡垒!

“拂晓,又称黎明,是指早晨在日出之前的太阳已在地平线下 6度以上的时段,日常定义是物体已经能够被辨识,而且户外活动也可以开始进行的时段。即天快亮的时候。”这是“拂晓”的 释义 。第一次听这个 词 感觉非常文艺。不像是光明啊,曙光啊,希望啊。拂晓,就是微微的亮着,亮着暖心。

毛主席说过,青年人就像 “早晨八九点钟的太阳”, 那么, 六七点钟的拂晓 就 是个顽皮的孩 童 ,需要关怀和呵护,需 要扶植与教诲。

拂晓报人正是一群在祖国经历黑夜即将破晓时,战斗在抗战最前沿的时刻保持清醒 的有志之士们, 他们 拍拍身上的尘土, 用笔尖划破黑夜, 向 着初升 的 太 阳一声 雄吼 ,震得阴沟深壑里的 盅虿 畏手缩脚。 拂晓报人用希望、热血与澎湃的激情迎来了祖国新生的朝阳,也培育和激励着一代又一代的青年人学习历史、正视历史,在学习中茁壮,在思索中前行,在祖国需要时义不容辞献身!

1946年,《拂晓报》出版一千期时,报社人员在泗县的纪念千期合影。

第一次见到姜鸿起的照片,感觉他还是个孩子,看起来比我还小。一米七几的个头,穿着 oversize的军大衣和皱皱巴巴的裤子帽子,双手插着兜儿,圆圆的脸微倾着,可能在好奇 和 打量面前的相机吧。就是这样一个看起来 稚嫩 的小青年, 却 有着 20 世纪最犀利的笔杆子,被彭雪枫将军赏识 , 亲自推荐到 “抗大”(中国人民抗日军政大学)去深造,让他的思想得到碰撞、得已翩飞升华。

姜鸿起在《拂晓报》负责一版报纸的篆刻与印刷。据考证,当时都是使用蜡板做模子,铁笔刻字,最后油墨拓印到报纸上。经过姜鸿起的一版报纸,格局精美大方,秀气中透着奔放与热血。大概姜鸿起也如我一般 ——正处于二十当头的人,哪个不想弃笔从戎,上阵杀敌?“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 ”这样的豪情壮志 ! 在国难当头的艰苦岁月里, 这 一定是每个志气男儿应有的气概!但是姜鸿起始终坚守在文职岗位 ,因为 他知道,媒体是军队的 喉舌 , 要 把愤怒和悲怆融入手中的铁笔,用乐观与知性普泽久经战争折磨的百姓,鼓舞 更多人加入 革命 队伍中 ,统 一思想解放中国,就宛如无形的手死死掐住了敌人的咽喉。

星星之火可以燎原。在草木枯竭,人心泯灭的动乱年代,一位位像姜鸿起这样的革命烈士,点燃自我,迸射生命之火与青春之光照亮革命的道路,从容悲壮之举可歌可泣!